Sommaire

L’essentiel à retenir :

La déshydratation en 6 points :

- Un risque fréquent mais discret : la déshydratation s’installe souvent sans bruit, avec des signes trompeurs, parfois difficile à repérer.

- Des conséquences graves : confusion, chutes, insuffisance rénale, hospitalisations évitables.

- Des facteurs aggravants : âge, traitements, troubles cognitifs, isolement ou dépendance.

- La clé du repérage : observer les changements de comportement, l’état cutané, la soif, la diurèse.

- Prévenir, c’est soigner : proposer à boire régulièrement, enrichir les repas en eau…

- La formation des équipes : repérer tôt, agir vite, transmettre les bons réflexes c’est tout l’enjeu de la lutte contre la déshydratation.

Le matin, dans les couloirs de l’EHPAD, les chariots de soins avancent. Les volets s’ouvrent, les ventilateurs tournent.

Dans certaines chambres, les carafes sont restées pleines.

Ce n’est pas de la négligence : parfois, les résidents ne demandent pas. Ils ne sentent plus la soif, ou bien ils l’ont oubliée.

La déshydratation s’installe ainsi, doucement, sans bruit.

Au début, elle passe inaperçue. Elle fait trébucher, confondre les visages, alourdit les gestes. Et quand on s’en aperçoit, il est souvent déjà tard.

Cette histoire pourrait être isolée. Mais elle est fréquente. Et la déshydratation reste l’un des risques les plus sous-estimés du grand-âge. Que faire pour ne plus passer à côté.

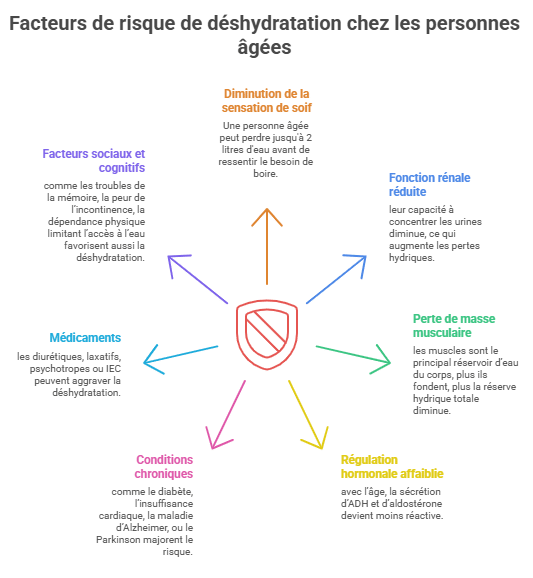

Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus à risque ?

Avec l’âge, la régulation de l’eau corporelle devient moins efficace. Plusieurs mécanismes physiologiques expliquent cette fragilité :

Ces facteurs conjugués expliquent pourquoi la déshydratation est si fréquente dans les structures d’accueil.

Selon Santé publique France, près d’un résident sur cinq en EHPAD présente une déshydratation chronique ou subclinique. Ce chiffre souligne l’importance d’une vigilance quotidienne et d’une formation adaptée des équipes.

La formation continue sur les risques liés à la chaleur est aujourd’hui obligatoire (Décret du 21 mai 202 sur la prévention des risques climatiques en EHPAD).

Les signes et symptômes à reconnaître

Chez la personne âgée, la déshydratation ne se manifeste pas toujours par une simple soif. Les signes peuvent être physiques, cognitifs ou comportementaux, et parfois très discrets et trompeurs. Parmi les plus fréquents, on retrouve les signes :

- Physiques : sécheresse buccale, langue pâteuse, peau sèche, pli cutané persistant, urines foncées ou rares, perte de poids rapide, hypotension.

- Neurocomportementaux : fatigue, somnolence, baisse de tonus, confusion, désorientation, agitation, troubles de l’équilibre, chutes inexpliquées.

- Biologiques : hypernatrémie (>145 mmol/L), élévation du couple urée/créatinine, hémoconcentration.

Une vigilance particulière doit être portée à ces symptômes, surtout en période de chaleur.

Exemple concret : Mme L., 88 ans, Alzheimer modéré, devient somnolente et refuse ses repas. Les apports sont inférieurs à 600 ml/jour.

Diagnostic : déshydratation modérée.

Le médecin prescrit une réhydratation par hypodermoclyse (voie privilégiée en EHPAD), et un accompagnement à la reprise orale.

Les dangers et complications possibles

La déshydratation peut rapidement entraîner des conséquences graves, parmi lesquelles : une hypovolémie (baisse du volume sanguin), qui entraîne une hypotension et un ralentissement du débit rénal, pouvant mener à une insuffisance rénale aiguë.

Elle peut également provoquer une confusion mentale, un délire, des troubles de la conscience voire un coma hypernatrémique. Mais aussi des complications cardiovasculaires comme des troubles du rythme ou un collapsus.

Elle favorise la perte d’autonomie, et augmente le risque de chute, d’hospitalisation, et la mortalité.

Ces complications touchent particulièrement les personnes fragiles, polymédiquées ou isolées. C’est pourquoi la prévention reste la stratégie la plus efficace pour protéger la santé des seniors.

Les données de la canicule 2022 estiment à près de 2 000 le nombre de décès liés à la déshydratation chez les plus de 75 ans. Chaque épisode sévère double le risque de réhospitalisation dans les 6 mois.

Que faire en cas de suspicion de déshydratation ?

Dès l’apparition de signes suspects, il faut agir rapidement.

1) Évaluation de la gravité de la situation :

• Vérification de l’état de conscience, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la diurèse, de la température corporelle et du poids.

• Observation de la peau, de la bouche et de l’état général.

2) Si la déshydratation est légère :

Si la personne est consciente et stable, la réhydratation orale est la priorité : eaux, tisanes, bouillons, jus, compotes… peu importe du moment que le sénior s’hydrate.

On commence par des petites quantités pour éviter les nausées : petites gorgées régulières (100–150 ml toutes les 30 min). Puis, on ajoute des aliments riches en eau : melon, pastèque, potage, yaourt.

3) Si la déshydratation est modérée à sévère :

Si la personne présente des troubles de la vigilance, si elle refuse de boire ou si la déshydratation est sévère, il faut appeler le médecin, pour la mise en place d’une hypodermoclyse (voie sous-cutanée) ou d’une hydratation par voie intraveineuse, avec une surveillance de l’évolution toutes les 4 à 6 heures.

Être formé à la prévention de la déshydratation, c’est savoir repérer ces situations d’urgence et adopter les bons réflexes.

Prenez le temps d’actualiser vos connaissances : chaque geste compte

Prévenir la déshydratation au quotidien

Prévenir la déshydratation, c’est avant tout associer gestes simples et vigilance collective. Chez la personne âgée, tout se joue dans la régularité : boire un peu, mais souvent, jusqu’à ce que cela devienne un réflexe du quotidien.

Mais cette routine du quotidien ne tient que si tout le monde s’y met : soignants, aidants et familles. La vigilance partagée, c’est ce qui transforme un simple geste en véritable prévention.

Les professionnels peuvent :

- Proposer des boissons à heure fixe, avant, pendant et après les repas ou les soins.

- Varier les plaisirs : tisanes, eaux aromatisées, soupes, jus de fruits, laitages.

- Surveiller les apports avec une fiche hydrique et un suivi de poids régulier.

- Sensibiliser les équipes et les familles à l’importance du geste hydratation et pour favoriser les interactions.

- Adapter l’environnement pendant les périodes de chaleur : pièces ventilées, vêtements amples, boissons fraîches disponibles.

En EHPAD, un protocole clair d’hydratation combiné à la formation du personnel réduit significativement les épisodes de déshydratation saisonnière.

La déshydratation en période de chaleur

Les vagues de chaleur aggravent considérablement le risque de déshydratation, notamment en institution. La transpiration augmente les pertes en eau et sels minéraux, tandis que la sensation de soif reste faible.

En période de chaleur, les consignes sont de :

- Renforcer et tracer les apports hydriques dès l’annonce de la vigilance orange par Météo France.

- Vérifier la température ambiante, y compris dans les chambres (< 26 °C).

- Distribuer systématiquement de l’eau fraîche.

- Adapter les menus (fruits riches en eau, potages froids…).

- Éviter les activités physiques aux heures chaudes.

- Éduquer et impliquer les familles et les aidants.

Les ARS rappellent que chaque établissement médico-social doit anticiper ces épisodes et disposer d’un plan canicule opérationnel, incluant des procédures d’hydratation et de rafraîchissement, et la tenue d’un registre de suivi hydrique (circulaire du 7 juin 2024).

Le rôle essentiel des aidants et des professionnels

Les aidants familiaux et les soignants de proximité sont les premiers remparts contre la déshydratation. Chaque interaction est une occasion de surveiller, proposer, encourager. Mais au-delà du geste, c’est l’observation du comportement qui guide : une personne qui refuse de boire ou change brutalement d’attitude doit susciter l’attention.

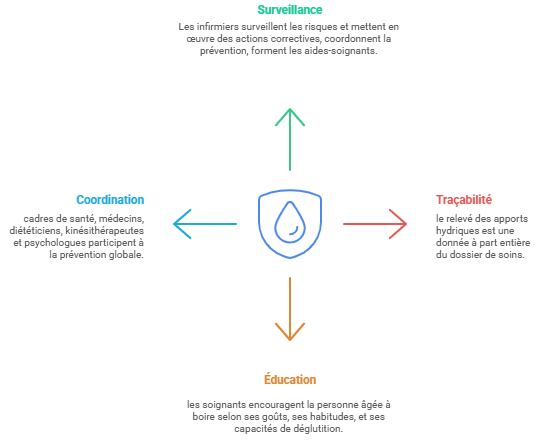

Face à la déshydratation, le rôle des soignants est essentiel.

Ils participent activement aux points suivants :

La lutte contre la déshydratation est une démarche collective, qui exige une organisation adaptée et des professionnels formés, alors n’hésitez pas à actualiser vos connaissances avec l’une de nos formations :

« Prévention de la déshydratation, dénutrition et coup de chaleur »

et « Dénutrition et déshydratation chez la personne âgée ».

Elles vous permettent d’acquérir ces réflexes essentiels, grâce à des mises en situation concrètes et des outils de suivi adaptés.

FAQ

Quels sont les premiers signes d’une déshydratation légère ?

Une bouche sèche, des urines foncées, une baisse d’énergie ou une perte d’appétit sont souvent les premiers indicateurs de déshydratation.

Combien d’eau une personne âgée doit-elle boire chaque jour ?

En moyenne 1,5 litre, à adapter selon l’état de santé, la température ambiante et les traitements suivis.

La soupe, les fruits ou les yaourts comptent-ils dans l’hydratation ?

Oui, les aliments riches en eau participent à la couverture hydrique totale et facilitent l’adhésion à la prévention.

Que faire en cas de refus de boire ?

Proposer des boissons appréciées, petites quantités fréquentes, utiliser des verres colorés et instaurer des moments conviviaux autour de la boisson.

La déshydratation est un danger silencieux mais évitable.

Chaque verre d’eau proposé, chaque observation consignée, chaque échange humain compte. Prévenir, c’est préserver l’autonomie, la dignité et la vie.

L’hydratation n’est pas un geste banal : c’est un soin à part entière.