Sommaire

L’essentiel à retenir :

- Clé d’un soin efficace : la confiance libère la parole du patient et améliore l’adhésion thérapeutique.

- Communication ouverte : transparence, langage clair et information partagée au bon moment.

- Écoute et empathie : reconnaissance des émotions, respect de la dignité, réponse personnalisée.

- Formation continue : les compétences relationnelles se développent et s’entretiennent tout au long de la carrière.

- Culture éthique : confidentialité, consentement éclairé et équité sont le socle de la relation thérapeutique.

La confiance est le fil invisible qui relie soignant et soigné. Sans elle, la précision du diagnostic se heurte à des non-dits et l’observance thérapeutique s’érode. À l’inverse, un patient qui se sent écouté, compris et respecté accepte plus volontiers les traitements proposés et devient acteur de sa santé.

Renforcer cette alliance n’est donc ni accessoire ni purement humaniste : c’est une condition de la qualité et de la sécurité des soins, reconnue par le référentiel de la HAS 2025 et soutenue par de nombreuses études internationales.

Comprendre les ressorts de la confiance

Une communication bidirectionnelle et transparente

Parler vrai, mais parler clair : le professionnel doit adapter son vocabulaire au niveau de littératie du patient, expliquer les bénéfices et les risques des examens ou traitements et vérifier la compréhension par des reformulations. Une communication claire, adaptée au niveau de compréhension du patient, est un facteur clé pour améliorer l’adhésion aux traitements.

En facilitant la compréhension des informations médicales, elle contribue à renforcer la confiance et l’efficacité du parcours de soins. La transparence réduit l’anxiété, favorise des décisions partagées et diminue le recours à Google.

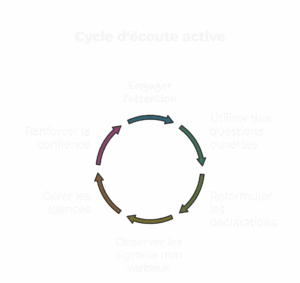

L’écoute active, pivot relationnel

L’écoute active est une compétence relationnelle essentielle qui va bien au-delà du simple fait de ne pas interrompre. Elle implique une posture attentive et engagée où le professionnel de santé utilise des techniques spécifiques pour faciliter une communication riche et précise. Cela comprend le questionnement ouvert pour encourager le patient à s’exprimer librement, la reformulation régulière des propos pour valider la compréhension mutuelle, ainsi que l’observation attentive des signaux non verbaux tels que les micro-expressions, la posture ou le ton de voix.

Savoir détecter ces indices non verbaux permet de révéler des préoccupations sous-jacentes ou des émotions non exprimées, essentielles pour ajuster la prise en charge médicale et psychosociale. Par ailleurs, la gestion maîtrisée des silences lors des échanges crée un espace de réflexion pour le patient, favorisant une expression authentique de ses craintes ou incompréhensions.

Sur le plan clinique, cette écoute approfondie améliore la qualité des données recueillies, affûte le diagnostic et diminue les risques d’erreurs. Du point de vue organisationnel, elle contribue à renforcer la confiance, réduit les malentendus et les conflits, tout en augmentant la satisfaction des patients. Plusieurs études démontrent que les équipes formées à ces techniques observent une amélioration significative de la qualité des relations thérapeutiques et de l’observance des traitements.

Pratiques professionnelles pour nourrir la confiance

Des formations ciblées tout au long de la carrière

Le développement des compétences relationnelles est un processus continu. Des formations spécifiques sur la communication thérapeutique, l’écoute active ou la gestion des situations difficiles permettent d’améliorer significativement la qualité des échanges entre soignants et patients. Ces formations, proposées par divers organismes reconnus, sont essentielles pour renforcer la confiance et prévenir les conflits en milieu de soins.

Un cadre éthique robuste

Le respect du secret professionnel, la recherche systématique du consentement éclairé, et la lutte contre toute forme de discrimination forment la base incontournable de la relation soignant-soigné. Le référentiel HAS 2025 insiste particulièrement sur le fait que le patient doit être pleinement associé aux décisions le concernant, notamment par le biais d’une information claire, compréhensible et adaptée à ses capacités.

De plus, le patient doit pouvoir accéder facilement à son dossier médical, ce qui favorise la transparence et l’autonomisation du patient dans son parcours de soins. Ce cadre éthique vise à garantir la dignité, l’autonomie et le respect de la personne soignée, en intégrant des principes fondamentaux comme la bienveillance, la non-discrimination et la confidentialité.

La HAS souligne que les manquements à ces principes éthiques peuvent compromettre gravement la relation de confiance et impacter négativement la qualité des soins, parfois plus encore que des erreurs techniques. Ce rappel invite donc les professionnels à une vigilance constante et à adopter une posture respectueuse et empathique dans leur pratique quotidienne.

Outils et démarches d’amélioration continue

Médiation et gestion précoce des conflits

Les établissements de santé disposent de cellules de médiation internes qui interviennent rapidement pour désamorcer les tensions entre patients et soignants. Selon un rapport de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) en 2023, ces interventions permettent de résoudre à l’amiable 70 % des litiges, évitant ainsi des procédures longues et coûteuses.

Ces médiateurs, formés à la communication non violente, écoutent activement chaque partie, clarifient les attentes et élaborent un plan d’action partagé. Cette démarche proactive favorise le maintien de la confiance, prévient l’escalade des conflits, et contribue à une meilleure qualité des soins.

Mesure de l’expérience patient et feedback

Les questionnaires eSatis ou les entretiens qualitatifs fournissent des indicateurs précieux : clarté des informations reçues, sentiment d’être écouté, respect de la dignité. Partagés en staff, ces retours débouchent sur des plans d’action concrets : amélioration de la signalétique, distribution d’un glossaire des termes médicaux, formation ciblée d’un service.

Programmes d’engagement patient

Impliquer d’anciens patients, appelés « patients partenaires », dans la formation des équipes soignantes ou dans la co-conception de documents d’information est une démarche qui renforce la pertinence et l’efficacité des supports utilisés. Cette collaboration active contribue à incarner la confiance recherchée entre soignants et patients, en plaçant ce dernier au cœur du processus de soin.

La Haute Autorité de Santé (HAS) encourage fortement ces initiatives dans son référentiel de certification 2025 (critère 1.4-04). Elle considère que la participation des patients partenaires améliore non seulement la qualité des formations, mais aussi la pertinence des démarches d’amélioration continue des pratiques.

La HAS accompagne les établissements et les professionnels dans la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment par des recommandations et des outils pratiques destinés à favoriser une véritable collaboration entre patients et équipes soignantes.

FAQ

Pourquoi la confiance influe-t-elle sur l’observance ?

Parce qu’un patient qui comprend le pourquoi et le comment d’un traitement et se sent respecté est plus motivé à suivre les prescriptions et à signaler rapidement les effets indésirables.

Que faire lorsqu’un patient remet en cause une décision médicale ?

Prendre le temps d’expliquer le raisonnement clinique, reconnaître ses craintes, proposer éventuellement un deuxième avis. Cette transparence désamorce souvent la défiance.

Les outils numériques peuvent-ils nuire à la relation ?

Bien utilisés, téléconsultation et dossier partagé facilitent l’échange d’informations. Mais ils ne remplacent pas le contact humain ; un temps en présentiel reste essentiel pour bâtir la confiance.