Sommaire

L’essentiel à retenir :

La bientraitance dans les soins, c’est :

- Une relation de confiance favorisant la fluidité de la communication et l’adhésion aux traitements prescrits.

- Une communication claire, adaptée au patient, avec des explications personnalisées et données au bon moment.

- Une écoute et une empathie authentiques qui tiennent compte des émotions et respectent la dignité et les besoins de chacun.

- La formation continue des équipes avec des contenus ciblés en communication, gestion de conflits, écoute active, et repérage précoce des situations à risque, pour renforcer les compétences relationnelles.

- Une culture éthique et sécurisante qui garantit la confidentialité, le consentement éclairé et l’équité dans les soins. C’est le fondement d’une relation thérapeutique réussie.

La bientraitance est inscrite dans le référentiel de certification HAS 2025 et dans la Stratégie nationale de lutte contre les maltraitances 2024-2027.

Elle englobe des critères clés liés à la qualité, la sécurité et l’éthique des soins, et constitue aujourd’hui un indicateur majeur d’attractivité et de fidélisation des équipes.

Elle est également inscrite dans le Code de la santé publique et soutenue par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

Il ne s’agit pas d’une simple absence de maltraitance. C’est une démarche proactive qui vise à :

– Promouvoir le bien-être et le respect des personnes soignées.

– Améliorer l’expérience patient.

– Renforcer la confiance.

– Prévenir les risques psychosociaux.

Définir la bientraitance : un concept vivant

Selon la HAS, la bientraitance est « une démarche collective visant à promouvoir le bien-être des usagers en maintenant leur dignité et en développant leurs capacités ».

C’est un concept dynamique, qui évolue avec les pratiques, les attentes sociétales et les connaissances scientifiques.

En milieu hospitalier ou médico-social, la bientraitance s’incarne autant dans les actes que dans les attitudes : choix des mots et du ton employé, respect des rythmes et des préférences, adaptation des soins aux capacités et à l’histoire des patients.

Ce ne sont pas seulement des gestes ou des protocoles, c’est aussi un état d’esprit partagé. C’est, par exemple, prendre quelques minutes pour rassurer un patient anxieux avant une intervention, ou écouter sa détresse même en période de surcharge de travail.

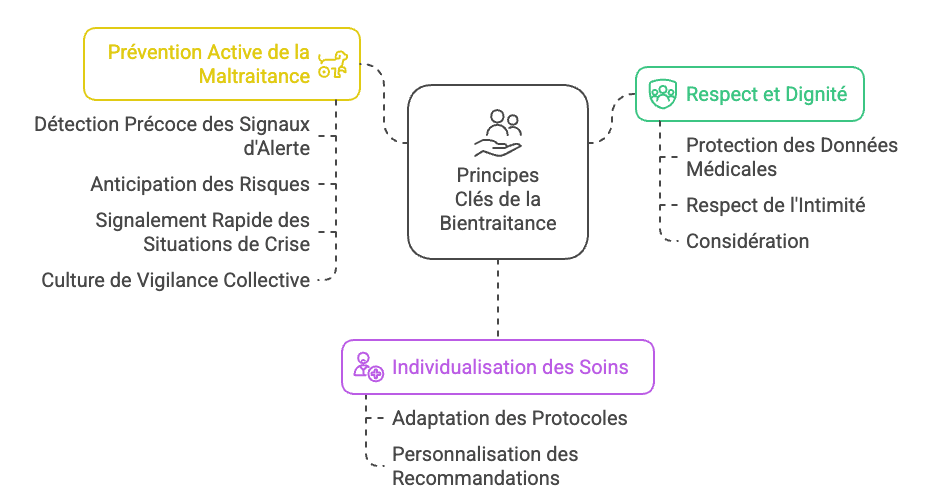

Principes clés de la bientraitance

Respect et dignité

Préserver la dignité du patient est le premier pilier de la bientraitance. Cela implique de protéger ses données médicales, respecter son intimité et de le traiter avec considération, quel que soit son état ou son origine.

Cela passe par des gestes simples comme fermer la porte ou utiliser un paravent pour ses soins intimes, l’aider à réaliser ses soins d’hygiène, réajuster une couverture ou une position au lit avant ou après un soin.

Individualisation des soins

Chaque patient est unique : âge, pathologie, habitudes, valeurs et culture…

Tenir compte de ces singularités, c’est déjà intégrer la bientraitance dans sa pratique.

Adapter les protocoles, personnaliser les recommandations, c’est éviter que la standardisation ne nuise à la relation thérapeutique, parce qu’un patient diabétique ne recevra pas les mêmes conseils alimentaires qu’un patient récemment opéré du colon.

Prévention active de la maltraitance

Prévenir la maltraitance, c’est aussi détecter précocement les signaux d’alerte, anticiper les risques, et signaler rapidement les situations de crise, y compris celles liées à l’organisation du service (surcharge de travail, manque de coordination).

Pour cela, il est indispensable d’instaurer une culture de vigilance collective en formant les équipes, en mettant en place des procédures de signalement claires et en nommant des référents bientraitance.

Pratiques concrètes au quotidien

Communication bienveillante et adaptée

Les mots comptent autant que les actes. Un ton apaisé, une posture relationnelle adéquate, et la clarté des explications données, rassurent, réduisent l’anxiété et améliorent l’adhésion au traitement.

Par exemple : un patient âgé qui reçoit des explications simples et rassurantes sur l’intervention qu’il doit subir est plus apte à exprimer ses besoins et à respecter les consignes post-opératoires.

Implication des patients et de leurs proches

D’autres mesures simples, comme associer les usagers aux décisions qui les concernent, recueillir leurs expériences via des entretiens, des réunions et des questionnaires de satisfaction (e-Satis de la HAS), et engager des actions correctives ciblées basées sur ces retours patients renforcent l’alliance thérapeutique et la pertinence des soins.

Gestion des situations complexes

Face à un refus de soin ou à une plainte, il est impératif de garder son calme et de conserver une attitude bienveillante : écoute sans jugement, analyse de la situation et recherche d’une solution concertée.

Dans ces moments-là, les dispositifs de médiation interne peuvent aussi être un soutien précieux, surtout dans les contextes de tension.

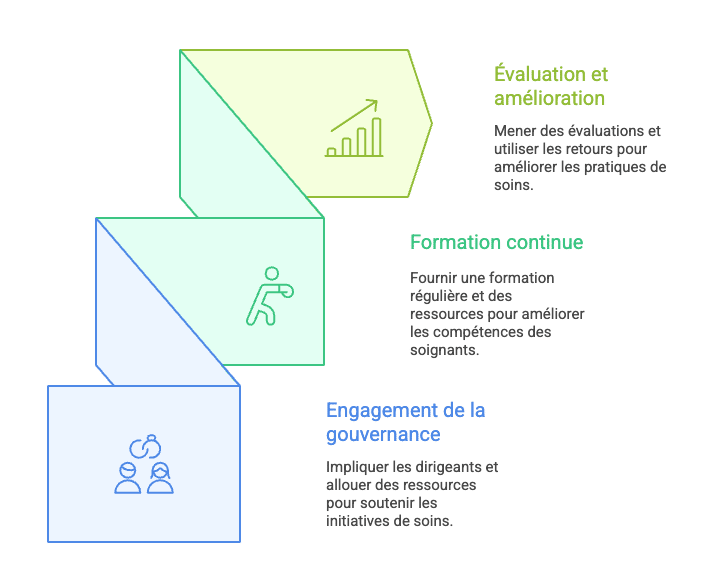

Mettre en place une culture institutionnelle de bientraitance

Engagement de la gouvernance

L’implication des directeurs d’établissement, des cadres de santé et la mise à disposition de ressources humaines suffisantes constituent des leviers majeurs pour concrétiser la bientraitance au quotidien.

Soutenir et inscrire la bientraitance dans le projet d’établissement influe directement sur la qualité des soins.

Et intégrer et suivre certains indicateurs dédiés (plaintes, satisfaction, taux de participation aux activités personnalisées) peut améliorer les pratiques et réduire les incidents.

Formation et sensibilisation continue

Des formations régulières sur la bientraitance et la gestion des risques de maltraitance permettent de maintenir la vigilance collective.

La HAS et l’ARS mettent également à la disposition des soignants différentes ressources telles que des kits e-learning ou des vidéos thématiques.

Et si vous souhaitez acquérir des outils concrets à intégrer dans votre pratique, n’hésitez pas à vous inscrire à la formation consacrée à la bientraitance, que nous avons spécialement conçue pour les équipes soignantes.

Évaluation et amélioration continue

Enfin, l’auto-évaluation, les audits internes et l’analyse des retours patients permettent d’adapter les pratiques, d’améliorer les procédures et de renforcer la qualité globale des soins.

Les résultats de ces évaluations peuvent être intégrés aux tableaux de bord qualité et aux évaluations externes, afin de suivre les progrès et d’identifier rapidement les points à améliorer.

En résumé :

La bientraitance dans les soins est bien plus qu’une absence de maltraitance : c’est une démarche active, pensée et vécue par les équipes, et qui vise à instaurer un climat de respect, de confiance et de sécurité.

Elle repose sur la conviction que la qualité relationnelle influence directement la qualité des soins.

FAQ

La bientraitance est-elle obligatoire ?

Oui, elle s’inscrit dans les obligations déontologiques et fait partie des critères évalués lors de la certification HAS.

Quelle différence avec la bienveillance ?

La bienveillance est une disposition personnelle, la bientraitance est une démarche collective et organisée.

Comment mesurer la bientraitance dans un service ?

Elle se mesure grâce à des indicateurs quantitatifs (e-Satis, plaintes) et qualitatifs (observations, entretiens patients-familles, projets personnalisés).